カバー BizDevスタッフが語る、 役に立ったキャリアやスキルとは。

みなさんこんにちは!カバー株式会社採用チームです。

季節はすっかり春ですね。新しく社会人になった方、新しい職場や職種に就かれた方も多いかと思います。

今回はカバー株式会社の経営企画室 業務企画チームに所属する社員2名にお話を伺いました。エンタメとはまったく無縁の業界からカバーに飛び込んだふたりから、現在どのような業務を担っているのか、VTuberの知識はどれくらい必要なのか、エンタメ業界で活かせた過去のキャリアや経験などを語ってもらいました。

ルールづくりから運用立ち上げまで、カバーのビジネス基盤を支える経営企画室

―今回来ていただいたのは、転職してカバー株式会社に入社されたおふたりです。最初に自己紹介をお願いします。

Sさん:経営企画室の業務企画チームでチームマネージャーを務めています。

Tさん:同じく経営企画室業務企画チームに所属しています。Sさんは私の上司で、私はチームスタッフという立場です。

―どのようなお仕事を担当されているのですか? 現場に近いTさんからお願いします。

Tさん:大きく分けて3つの業務を担当しています。

1つはビジネスデータのマネジメントです。カバーではマーチャンダイジング事業や音楽事業、イベント事業など、エンタメビジネスで行われるビジネスを一通り内製化していますが、マスタデータを管理するためのツールや実績データを集約管理するためのパイプラインの構築を行っています。

もう1つは音楽事業における権利管理業務です。カバーでは年間で数百タイトルの楽曲をリリースしますが、それらの楽曲に関連する著作権や出版権、印税などがどのように契約で定められたかを把握・管理しています。また、契約実態の把握にとどまらず、契約条件のレビューや収益性の試算など、音楽出版ビジネスを、ミドルオフィスの立場から企画するような仕事にも取り組んでいます。

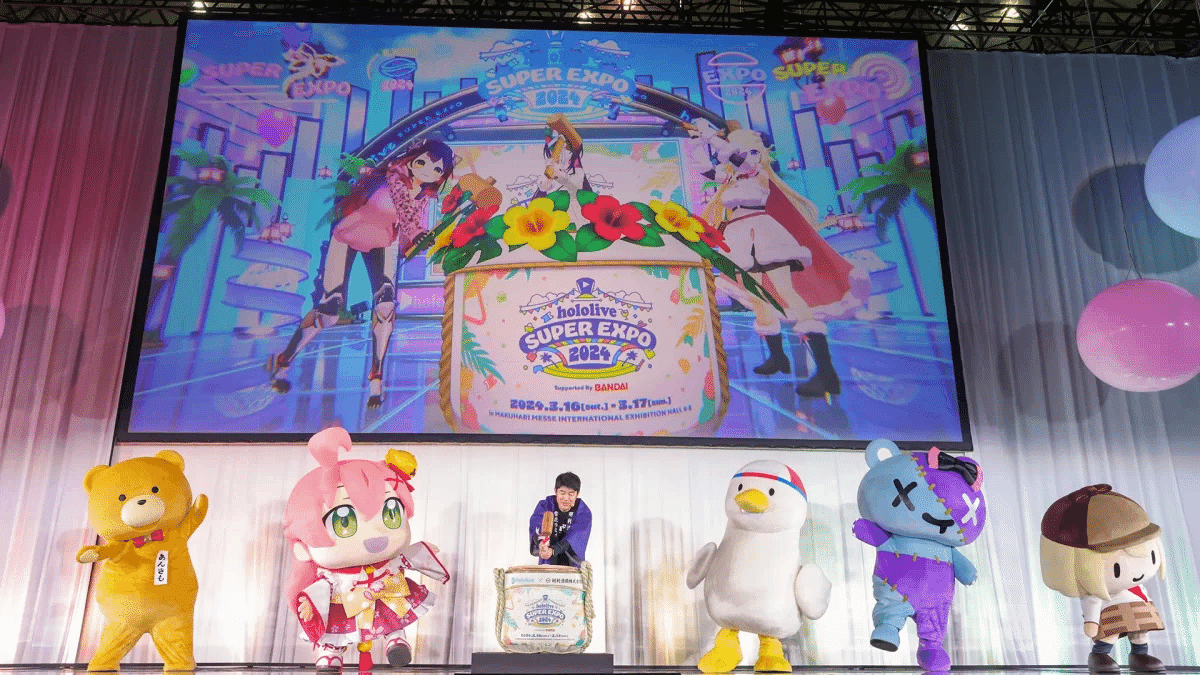

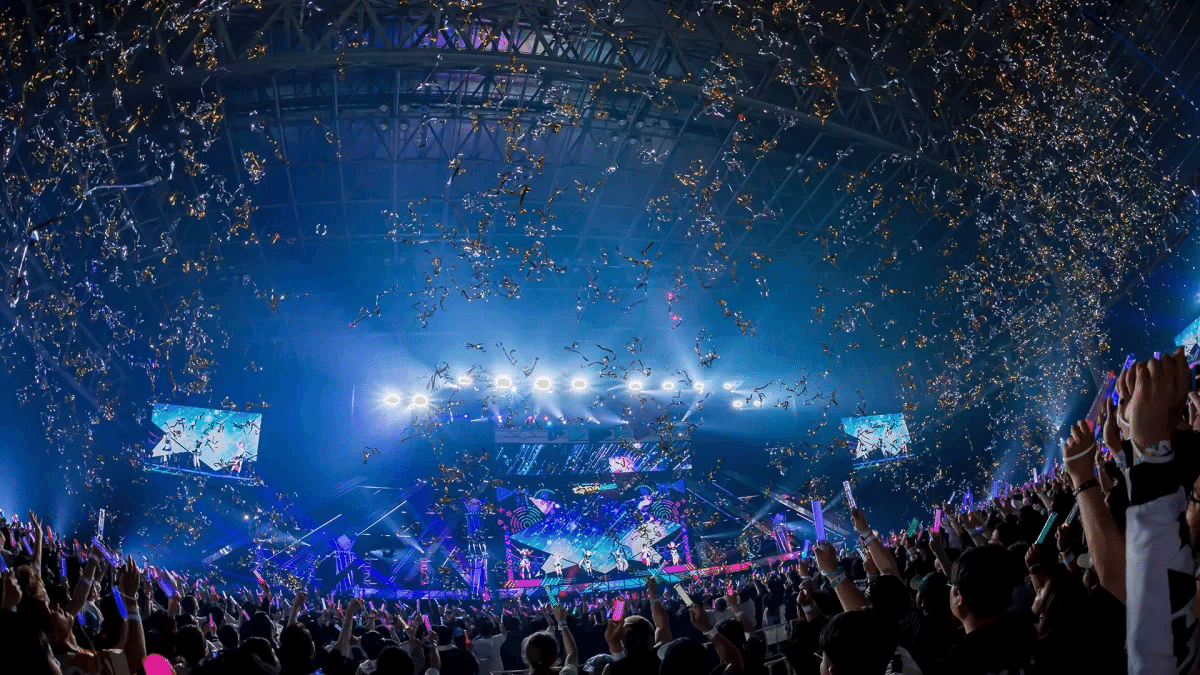

最後に、事業部を横断するプロジェクトにおけるPMO(Project Management Office)サービスの提供です。カバーでは『hololive SUPER EXPO 2024』『hololive 5th fes.』に代表される大型イベントを年に数回開催していますが、事業規模が大きく、関与するスタッフ・取引先も多岐にわたるため専属の事務局を設置して進行管理を行なっています。私の所属チームでは、PMOの実働部隊として、課題の特定と管理、各所からの照会対応、トラブル事案の調整・解決など、イベント成功に求められる業務に幅広く取り組んでいます。

Sさん:Tさんにはシステムやエンジニアリングのバックグラウンドがあるので、その実績を活かして具体的な基盤整備に取り組んでもらっています。

一方で私は、各プロジェクトに対して「ファシリテーター」的な役割で関わることが多いです。各事業部が持っている課題や、全社共通で誰がリーダーシップを取るのか不明な課題を調整して、プロジェクトを進めていくイメージです。

もう1つ担当しているのが、過去に制定された社内ルールの見直しや、新しいルールの整備です。過去のルールを見ると、現在ほど事業規模が大きくなる前に設定されたルールが、必ずしも現状と合っていないというケースが散見されます。そこで市場全体の成長や自社の事業の実態などを加味しながら、関わる人たち全員にとって最適となるようなルールの制定を目指し、関係者との打ち合わせ、資料作り、説明会の実施などに従事しています。

未経験でエンタメ業界に転職して感じたこと

―おふたりの前職を教えてください。

Tさん:私は新卒でシンクタンクに就職し、パブリックセクターのコンサルタントとして働いていました。その後、Eコマースを運営するベンチャー企業にBizDevとして転職し、カバーが3社目となります。

Sさん:私は前職がコンサルタントで、3年ほどコンサルタントを経験するうちに、「事業会社でがっつり事業改革に取り組んでみたい」という気持ちが芽生え転職しました。カバーは2社目ですね。

―カバーに転職したきっかけは?

Tさん:私が中途採用に応募したのは2021年の秋ですが、知人から急成長しているベンチャー企業としてカバーの社名を聞いたのがきっかけです。当時のカバーはコロナ禍でのストリーミング視聴時間の増加ニーズを捉えて事業規模が急拡大していたのですが、したのは2年前で、ミドル・バックオフィスの整備が追いついていないという課題をもっていると聞いたんです。私にはエンタメ業界の知見はなかったのですが、ビジネスの基盤になる領域であれば貢献できる余地がありそうだと感じたのが応募したきっかけです。

―エンタメ業界は未経験だったそうですが、そこで不安に感じることはありましたか?

Tさん:私はミドル・バックオフィス機能の仕事に従事することになっていたとはいえ、Vtuberに対する解像度が高くないと取り組めない仕事があるのではないかと不安に思うことはありました。

しかし、その不安は結果として杞憂に終わりました。

というのも、Vtubeビジネスという耳慣れない用語でラッピングされることもあり、特殊で変わった事業を営んでいるようなイメージを抱かれるかもしれませんが、ひとつひとつの業務はグッズ販売やライブ興行、音楽出版といった昔からあるビジネスです。様々なビジネスの集合体としてVTuberビジネスになっているので、個々の業務自体はエンタメがわからないからできないという性質のものではないからです。

―転職して、「思っていたのと違う」とギャップを感じることはありましたか?

Tさん:自社のIPが好きで、ものづくりを大切にしているスタッフが多いのは印象的でした。「クオリティやファンの反響に重心を置いて事業に取り組んでいるとても素晴らしいと感じています。

―ありがとうございます。Sさんはいかがですか?

Sさん:私の場合、もともとサブカルやアニメ、ゲームが好きでしたし、コロナ禍に入ってからはVTuberの配信コンテンツもよく観ていました。そこでVTuber事業を展開している会社に的を絞って転職活動を開始したのですが、当時はほとんどがエンジニア職の募集ばかりだったんです。カバーでは唯一タレントマネージャー枠を募集していたのでそこに応募したところ、前職の経歴から、経営企画室への配属として採用されました。

経営企画の仕事でいえば、エンタメ業界の経験が豊富で自分のなかに堅い信念があるよりも、ニュートラルな価値観で物事を進めることが求められると感じています。特定のタレントやコンテンツに肩入れしないということはもちろん、過去にいた業界・会社の常識を押し付けるようなこともせず、「今、自社にできること」からしっかりと実行していくことを大切にしています。

作り手への敬意がやりがいを生む

―エンタメのなかでもVTuberという分野は比較的新しく、世間の受け止め方や認知度のレベルもさまざまです。そうした世間的な評価についてはどうお感じになりますか?

Tさん:私が採用面接の際に掛けられた言葉ですが、「コンテンツを作る人に対してリスペクトを持つこと、馬鹿にしないこと。そうした姿勢がないと、カバーで働くことは厳しいです」というメッセージは今も大切にしています。

カバーは「つくろう。世界が愛するカルチャーを。」というミッションを標榜していますが、立場は違えど、社員1人ひとりが自らが創り手であり、ファンにコンテンツを届ける一翼を担っているという気持ちが根付いています。

私自身はエンタメ業界の出身ではないですし、日常的に多くのコンテンツに触れているわけではないですが、クリエイティブや創り手のこだわりは原則的に尊重されるべきものと考えていますし、分からないなりに面白がろうとする姿勢から出発するように心がけています。

Sさん:私もカバーの強みは「コンテンツが好きだからここにいる」という社員が集まっていることだと思います。特にエンジニアの方はその傾向が強いように感じます。それぞれの社員がコンテンツに対するプライドや愛着をもっているので「VTuberって全然知らないけど、儲かるから」というスタンスだと、こうした方々と一緒にいい仕事をするのは難しいのではないかと思います。

―クリエイティブな業務に従事されている方々とのコミュニケーションで留意していることはありますか?

Tさん:社内ではグッズ制作・音楽出版・ライブ興行・イベント運営など様々な機能があり、それぞれの領域に特有のキャリアを積んできたメンバーが働いています。専門的な内容になるとすぐに理解することは難しいですが、業務の大半の内容について、事業会社でクライアント折衝や社内調整を経験したことのある人からすれば、特に変わったことをしているわけではありません。

強いてあげるとすれば、エンタメ業界特有のスピード感と、クリエティブのスピード感のバランスをとることは気をつけています。締切ギリギリまで粘ってクオリティを上げたい制作側と、トレンドに載って一気に畳み掛けたいセールス・プロモーションといった構図は本当に"あるある”で、その瞬間に優先すべきことはなにかを判断しながらコトを形にしていく作業は、個別事情に応じた判断を速やかに実施する必要があり、今でも難しさを感じながら取り組んでいます。

Sさん:カバーは機能別に部門が分かれており、部門によってはその分野における中小企業のような規模と専門性をもっています。すると当然、部門間の利害や、何にこだわるかといった点に食い違いが生じることもあります。

そうした中で「部門と部門」「経営層と現場」など、普段見ているものが違う人たちが同じ方向を向けるように、それぞれに丁寧に寄り添うことを大事にしています。ただ御用聞きになるのではなく、「何が全体最適なのか?」という観点で常に考えながら、意思をもって関わることも大切だと考えています。

―面接などの際に重視する点についても教えてください。

Sさん:私が面接を担当しているのですが、これまで経験してきたプロジェクトの規模感などは必ずしも重視していません。むしろ、必要とあらば泥臭いこともいとわず手を動かしてきたのか、といった経験を重視します。

Tさん:その人がオーナーシップを持って業務を推進した、あるいは判断を下した経験がどの程度あるかという点に関心を持っています。たとえ携わったプロジェクトの規模が小さくても、そのなかで試行錯誤して、自分で考えながら仕事に取り組んだ様子が話ぶりから伝わると、聞き手として嬉しいなと感じます。

「創る力」と「稼ぐ力」を最大化するチームを目指して

―現在ビジネス基盤づくりに取り組まれていますが、今後どのような方向にチームを強化していきたいとお考えですか?

Sさん:まず「経営・事業管理」といった面での事業部の支援体制を強化すること。イメージとしては、クライアントを全面サポートする伴走型のコンサルタントのように、個々の事業のやり方をより良いものにし、より素晴らしい成果が出せるように支援していきたいと思います。

もう1つは「ビジネスデータ分野」の強化です。ビジネスデータを自分で触って分析できるだけでなく、そもそも今しっかりとデータを取れていない領域に踏み込み、日々データが蓄積されていく基盤を構築していけるようなチームになっていく必要があると考えています。

一方で、若手が活躍できるチームでありたいと考えています。年齢でいえば30歳手前くらいの若手が活躍できること。さまざまな事業部の課題や要望を丁寧にヒアリングし、柔軟に対応できるフレキシブルさも強化したいと思います。

―これからどんなことを目指していくのか、それぞれお聞かせください。

Tさん:今年度は、事業の成長や作り手の意欲を阻害しないような社内基盤づくりを特に意識したいと考えています。会社の成長に応じたルールや手順の整備は不可欠ですが、それが会社の成長スピードやクリエイターの創造性を邪魔してしまっては意味がありません。なぜかというと、"つくる”ということこそがカバーという会社のありかたや提供価値を規定していると考えているからです。この両立は当社固有の難しいところだと思いますが、ぜひこの思いを共有できる方と一緒にやっていきたいですね。

Sさん:以前にTさんと、私たちのチームミッションは「会社の創る力と稼ぐ力を最大化すること」だね、という話をしたことがあるんです。この1年は、そのミッションを体現できるようなチームをつくり上げていきたいと考えています。

―お二人ともお話いただいて、ありがとうございました!

カバー株式会社では、経営企画室に限らず、ビジネス系の経験を生かして活躍してくれる人を募集しています!気になっていただけましたら、下記のリンクからご覧ください!